Qu’est-ce que la théorie de l’attachement ?

La théorie de l’attachement, développée par John Bowlby, psychiatre et psychanalyste britannique, représente une perspective fondamentale dans la compréhension du développement de l’enfant. Cette théorie met en lumière l’importance cruciale des relations affectives précoces et explique comment ces liens influencent le développement psychologique et émotionnel tout au long de la vie. Contrairement aux théories classiques qui considéraient l’attachement principalement sous l’angle de la satisfaction des besoins primaires, Bowlby soutient que l’attachement est un besoin primaire inné chez l’enfant, essentiel à sa survie et à son bien-être.

La théorie de l’attachement suggère que l’enfant naît avec une prédisposition biologique à former des liens avec ses caregivers. Ce besoin d’attachement n’est pas simplement dérivé d’autres besoins comme la faim, mais constitue un système motivationnel distinct qui guide le comportement de l’enfant vers la recherche de protection et de sécurité.

Origines et fondements de la théorie

L’intérêt de John Bowlby pour les conséquences des séparations précoces démarre durant la Seconde Guerre mondiale, période durant laquelle beaucoup d’enfants étaient séparés de leurs parents. En 1951, il contribue à un rapport pour l’Organisation mondiale de la santé, soulignant l’importance des conditions d’accueil pour les jeunes enfants. Ces expériences marquent le point de départ de ses travaux sur l’attachement.

Les travaux de Bowlby ont été profondément influencés par ses observations des enfants séparés de leur mère durant la guerre, ce qui l’a conduit à remettre en question les approches psychanalytiques dominantes de son époque. Sa formation en psychiatrie et son intérêt pour l’éthologie l’ont amené à développer une théorie qui intègre des perspectives biologiques, psychologiques et sociales.

Mary Ainsworth, psychologue américaine, a considérablement enrichi les travaux de Bowlby en développant une méthodologie d’observation appelée « la situation étrange ». Cette approche a permis d’identifier différents styles d’attachement chez les enfants selon leurs réactions à la séparation et aux retrouvailles avec leur mère ou figure d’attachement principale.

Qu’est-ce qui déclenche l’attachement ?

Le besoin d’attachement est activé par divers facteurs chez le bébé. Ce système motivationnel fonctionne comme un thermostat qui s’active plus ou moins en fonction des circonstances perçues comme stressantes ou menaçantes pour l’enfant. Les pleurs, la recherche de proximité, les appels sont autant de signaux que le bébé utilise pour communiquer son besoin de protection et de réconfort.

Plusieurs éléments peuvent déclencher le comportement d’attachement chez l’enfant :

- La peur ou la perception d’un danger

- La fatigue ou la maladie

- La séparation physique ou l’éloignement de la figure d’attachement

- Des situations non familières ou stressantes

- Le besoin de réconfort émotionnel

L’interaction constante et la réponse sensible de l’adulte aux signaux de détresse forment la base de l’attachement. Lorsque le parent répond de manière cohérente et appropriée aux signaux de détresse, l’enfant développe un sentiment de sécurité qui lui permet d’explorer son environnement tout en sachant qu’il peut revenir vers sa figure d’attachement en cas de besoin.

Qui sont les figures d’attachement ?

Les figures d’attachement sont généralement les personnes qui prennent soin régulièrement de l’enfant. Traditionnellement, la mère était considérée comme la figure d’attachement principale, mais les recherches contemporaines montrent que le père, les grands-parents, ou toute autre personne prodiguant des soins constants et affectueux peuvent devenir des figures d’attachement significatives. La qualité de l’interaction entre l’enfant et ces figures, plutôt que leur rôle biologique, détermine la formation de l’attachement.

Un enfant peut développer des attachements multiples, bien qu’il existe souvent une hiérarchie dans ces relations. L’attachement à la mère a longtemps été considéré comme primordial, mais cette perspective s’est élargie pour reconnaître l’importance d’un réseau de relations d’attachement. Ce réseau peut inclure non seulement les parents biologiques, mais aussi les beaux-parents, les éducateurs ou d’autres adultes jouant un rôle significatif dans la vie de l’enfant.

La disponibilité émotionnelle et la sensibilité aux besoins de l’enfant sont des facteurs déterminants pour devenir une figure d’attachement. Un adulte qui répond de manière cohérente et appropriée aux signaux de l’enfant établit progressivement une relation de confiance qui constitue la base de l’attachement.

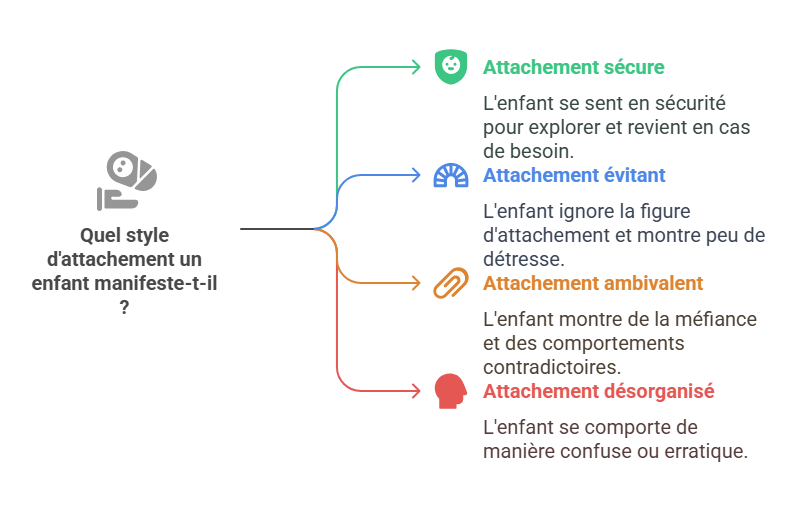

Les styles d’attachement identifiés

Grâce aux travaux d’Ainsworth et de ses successeurs, quatre styles d’attachement principaux ont été identifiés :

- Attachement sécurisé : L’enfant utilise sa figure d’attachement comme base de sécurité pour explorer son environnement. Il sait qu’il peut y revenir en cas de danger ou d’inconfort. Cet enfant manifeste une confiance dans la disponibilité et la réponse de sa figure d’attachement.

- Attachement anxieux-évitant : L’enfant tend à ignorer la figure d’attachement et montre peu de détresse lors des séparations. Ce style résulte généralement d’une absence de réponse appropriée aux besoins de confort et de proximité. Ces enfants ont appris à supprimer leurs besoins d’attachement face à des rejets répétés.

- Attachement ambivalent : Caractérisé par une méfiance vis-à-vis de la constance de la figure d’attachement, conduisant à des comportements contradictoires d’approche et de résistance. Ces enfants montrent une intense détresse lors des séparations mais sont difficiles à consoler lors des retrouvailles.

- Attachement désorganisé : Observé lorsque l’enfant présente un comportement confus ou erratique, souvent lié à des expériences précédentes de séparation ou de perte non résolue. Ce style est associé à des comportements parentaux effrayants ou imprévisibles.

Ces styles d’attachement ne sont pas simplement des catégories théoriques, mais des modèles relationnels qui se manifestent dans les interactions quotidiennes et influencent la manière dont l’enfant aborde les relations tout au long de sa vie.

Quelles sont les conditions de la sécurité du bébé selon la théorie de l’attachement ?

Pour qu’un bébé développe un attachement sécurisant, plusieurs conditions doivent être réunies :

- La disponibilité émotionnelle et physique des parents ou des figures d’attachement

- La sensibilité aux signaux et aux besoins de l’enfant

- Des réponses cohérentes et appropriées à ses demandes

- Un environnement stable et prévisible

- Des interactions chaleureuses et affectives

Ces conditions permettent à l’enfant de construire un modèle interne opérant positif, c’est-à-dire une représentation mentale de soi comme étant digne d’amour et des autres comme étant fiables et disponibles.

La sécurité de base est essentielle pour le développement psychologique sain de l’enfant. Lorsqu’il se sent en sécurité, le bébé peut allouer son énergie à l’exploration et à l’apprentissage plutôt qu’à la recherche constante de protection. Cette base de sécurité favorise le développement de l’autonomie et de la confiance en soi.

Comment répondre aux besoins d’attachement du bébé en tant que parents ?

Les parents peuvent favoriser un attachement sécurisant en :

- Répondant rapidement aux pleurs et aux signaux de détresse

- Maintenant une proximité physique, particulièrement durant la petite enfance

- Offrant du réconfort en cas de stress ou d’angoisse

- Créant des routines prévisibles qui renforcent le sentiment de sécurité

- Demeurant disponibles émotionnellement, même lors de périodes difficiles

- Permettant à l’enfant d’explorer son environnement tout en restant une base sécurisante

La qualité plutôt que la quantité des interactions est déterminante. Des moments de connexion intense et attentive peuvent avoir un impact significatif sur le développement de l’attachement, même dans un contexte où le temps passé ensemble est limité.

Les parents doivent trouver un équilibre entre répondre aux besoins d’attachement et encourager l’autonomie de l’enfant. Cette balance évolue avec l’âge, les besoins de proximité étant particulièrement prononcés durant la petite enfance mais se transformant progressivement à mesure que l’enfant grandit.

Quel est l’impact du contexte à la réponse des parents face au besoin d’attachement de l’enfant ?

Le contexte social, économique et culturel influence considérablement la manière dont les parents répondent aux besoins d’attachement de leurs enfants. Les facteurs de stress comme la précarité économique, l’isolement social, ou les problèmes de santé mentale peuvent compromettre la capacité des parents à être pleinement disponibles et sensibles.

De même, les valeurs culturelles façonnent les pratiques parentales et les attentes concernant l’autonomie de l’enfant. Dans certaines cultures, la proximité physique constante est valorisée, tandis que dans d’autres, l’indépendance précoce est encouragée.

Les conditions de vie et de travail des parents jouent également un rôle crucial. Les longues heures de travail, l’absence de soutien familial ou communautaire, et les pressions économiques peuvent créer des obstacles à la mise en place de conditions optimales pour le développement de l’attachement sécurisant.

Les politiques familiales et sociales, comme la durée des congés parentaux ou l’accès à des services de garde de qualité, influencent directement la capacité des parents à répondre aux besoins d’attachement de leurs enfants durant les premières années de vie.

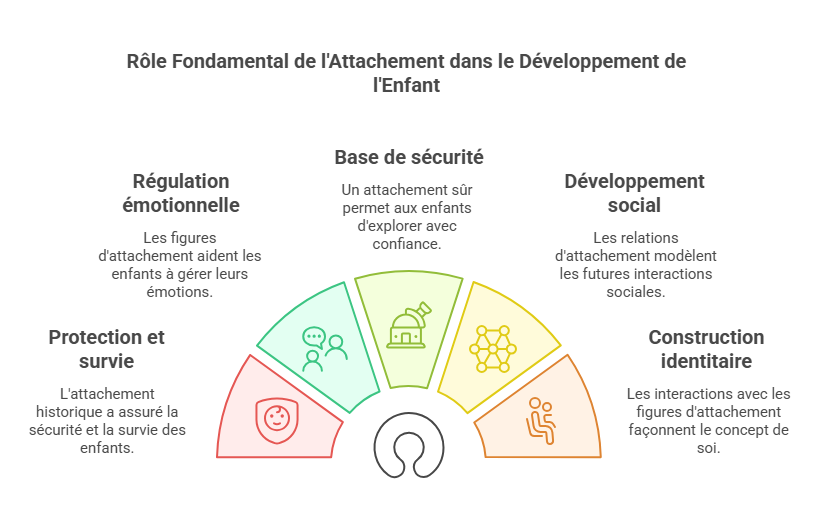

À quoi sert l’attachement selon la théorie de l’attachement ?

L’attachement remplit plusieurs fonctions essentielles dans le développement de l’enfant :

- Protection et survie : Historiquement, l’attachement assurait la protection contre les prédateurs et les dangers environnementaux.

- Régulation émotionnelle : La figure d’attachement aide l’enfant à gérer ses émotions et à développer des stratégies d’adaptation.

- Base d’exploration : Un attachement sécurisant permet à l’enfant d’explorer son monde avec confiance.

- Développement social : Les premières relations d’attachement servent de modèle pour les relations futures.

- Construction identitaire : Les interactions avec les figures d’attachement contribuent à la formation du concept de soi.

L’attachement joue un rôle fondamental dans le développement neurobiologique. Les interactions précoces influencent la structure et le fonctionnement du cerveau en développement, notamment dans les régions impliquées dans la régulation émotionnelle et les relations sociales.

Sur le plan évolutif, le système d’attachement a été sélectionné pour sa valeur adaptative, permettant aux jeunes humains vulnérables de maintenir la proximité avec leurs protecteurs et d’augmenter ainsi leurs chances de survie.

Quid de l’attachement dans les sociétés occidentales actuelles ?

Dans les sociétés occidentales contemporaines, la compréhension de l’attachement évolue face aux changements sociaux et familiaux. L’entrée massive des femmes sur le marché du travail, les nouvelles configurations familiales, et la multiplication des modes de garde ont transformé les dynamiques d’attachement.

Les politiques familiales, comme les congés parentaux, reflètent une prise de conscience croissante de l’importance des premières années dans le développement de l’enfant. Parallèlement, la recherche d’équilibre entre carrière professionnelle et vie familiale crée parfois des tensions dans la mise en place de conditions optimales pour un attachement sécurisant.

Les avancées technologiques ont également modifié les modalités d’interaction entre les enfants et leurs figures d’attachement. La connectivité constante permet de maintenir un lien même à distance, mais soulève aussi des questions sur la qualité de l’attention et de la présence.

De nouvelles approches parentales, inspirées par la théorie de l’attachement, gagnent en popularité. L’éducation positive, le maternage proximal ou les approches centrées sur les besoins de l’enfant témoignent d’une intégration des principes de l’attachement dans les pratiques éducatives contemporaines.

L’impact du style d’attachement sur le développement à long terme

Les modèles d’attachement formés durant l’enfance ont des répercussions durables sur le développement psychologique et relationnel tout au long de la vie. Un attachement sécurisé favorise l’estime de soi, la résilience, et la capacité à former des relations saines à l’âge adulte.

À l’inverse, des styles d’attachement insécurisés peuvent prédisposer à diverses difficultés relationnelles et émotionnelles. Les personnes ayant un style évitant tendent à maintenir une distance émotionnelle dans leurs relations, tandis que celles au style ambivalent peuvent manifester une dépendance excessive ou une peur de l’abandon.

Les recherches montrent que le style d’attachement influence également la manière dont les adultes gèrent le stress, régulent leurs émotions et abordent les conflits interpersonnels. Ces modèles relationnels, bien qu’ils tendent à être stables, peuvent évoluer à travers des expériences significatives comme la thérapie ou des relations réparatrices.

La transmission intergénérationnelle des styles d’attachement est un phénomène bien documenté. Les parents tendent à reproduire avec leurs enfants le type d’attachement qu’ils ont eux-mêmes expérimenté, perpétuant ainsi des modèles relationnels à travers les générations.

Applications pratiques de la théorie de l’attachement

La théorie de l’attachement a des applications concrètes dans divers domaines :

- Thérapeutique : Les thérapeutes utilisent cette compréhension pour aider les adultes à identifier et modifier leurs schémas relationnels problématiques.

- Éducatif : Les programmes d’intervention précoce s’appuient sur ces principes pour soutenir les parents vulnérables.

- Protection de l’enfance : L’évaluation de la qualité de l’attachement guide les décisions concernant le placement des enfants.

Dans le domaine clinique, des approches comme la thérapie basée sur la mentalisation ou la thérapie centrée sur les émotions intègrent les principes de l’attachement pour traiter diverses problématiques relationnelles. Ces interventions visent à aider les individus à comprendre et à transformer leurs modèles internes opérants.

Les professionnels de la petite enfance sont de plus en plus formés à reconnaître les signaux d’attachement et à favoriser des relations sécurisantes dans les contextes de garde collective. Cette approche reconnaît l’importance des relations stables et prévisibles même en dehors du cadre familial.

Qu’est-ce qui vous a fait vous attacher à la notion de petite enfance ?

L’intérêt croissant pour la petite enfance s’explique par l’accumulation de données scientifiques démontrant l’influence déterminante des premières années sur le développement ultérieur. Les neurosciences ont révélé l’extraordinaire plasticité du cerveau durant cette période, soulignant l’impact fondamental des interactions précoces sur l’architecture cérébrale.

La prise de conscience que les expériences de la petite enfance peuvent façonner la trajectoire de vie d’un individu a conduit à une réévaluation de l’importance de cette période dans les politiques publiques et les pratiques parentales.

La convergence des données issues de la psychologie du développement, des neurosciences affectives et des études longitudinales a renforcé la conviction que la qualité des soins durant la petite enfance constitue un déterminant majeur du bien-être à long terme. Cette reconnaissance a stimulé l’investissement dans des programmes de soutien à la parentalité et d’éducation précoce.

L’attachement à la notion de petite enfance reflète également une évolution des valeurs sociales, avec une attention accrue portée au bien-être émotionnel et au développement relationnel, au-delà des préoccupations traditionnelles concernant la santé physique et le développement cognitif. Pour les professionnels de l’enfance et les parents souhaitant approfondir leurs connaissances, des formations spécialisées sur les besoins du développement de l’enfant et de l’adolescent permettent d’acquérir les compétences nécessaires pour accompagner au mieux les jeunes dans chaque étape de leur évolution. »

Conclusion

La théorie de l’attachement offre un cadre précieux pour comprendre comment les relations précoces façonnent notre développement psychologique et social. En reconnaissant l’importance fondamentale du besoin d’attachement, nous pouvons mieux soutenir les parents dans leur rôle crucial et favoriser des conditions optimales pour le développement des enfants.

Les recherches continues dans ce domaine continuent d’approfondir notre compréhension des mécanismes de l’attachement et de ses implications à long terme, offrant des perspectives prometteuses pour améliorer le bien-être des générations futures.La théorie de l’attachement nous rappelle que la qualité des liens affectifs précoces constitue non seulement un fondement du développement individuel, mais aussi un facteur déterminant pour la santé relationnelle de la société dans son ensemble.