Le pouvoir d’agir transforme radicalement l’approche traditionnelle du travail social. Cette notion, développée par des chercheurs comme Yann Le Bossé, révolutionne la façon dont les professionnels accompagnent les personnes vers l’autonomie. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Comment cette approche modifie-t-elle concrètement les pratiques sur le terrain ?

Dans les secteurs social, médico-social et éducatif, comprendre et maîtriser le concept de pouvoir d’agir devient essentiel. Les professionnels découvrent une méthode qui place la personne au centre de son propre changement. Fini l’assistanat passif. Place à l’accompagnement vers l’émancipation.

Qu’est-ce que le pouvoir d’agir ? Définition et concept fondamental

Cette approche révolutionnaire repose sur une philosophie simple mais puissante : chaque personne possède des ressources internes pour transformer sa situation. Le pouvoir d’agir ne tombe pas du ciel. Il se construit, se développe, s’entretient à travers un accompagnement professionnel spécifique qui respecte l’expertise de la personne sur sa propre vie.

Définition du pouvoir d’agir selon Yann Le Bossé

Yann Le Bossé, professeur à l’Université Laval et référence internationale sur cette question, définit le pouvoir d’agir comme « la capacité d’une personne ou d’un groupe à agir de façon significative sur ce qui compte pour eux ». Cette définition, apparemment simple, cache une richesse conceptuelle remarquable.

Le pouvoir d’agir ne se résume pas à donner des outils à quelqu’un. Il s’agit d’un processus d’empowerment qui respecte trois conditions fondamentales :

- L’identification des aspirations : la personne doit pouvoir identifier clairement ce qui compte vraiment pour elle dans sa vie, sans influence extérieure ni jugement professionnel

- La capacité d’action : elle doit avoir la possibilité concrète d’agir sur cette situation, avec les ressources nécessaires et un environnement favorable

- La visibilité des résultats : l’action entreprise doit produire des effets tangibles et observables qui renforcent la motivation à poursuivre

Cette approche rompt avec les méthodes traditionnelles du travail social. Là où l’intervention classique identifie des problèmes à résoudre, le développement du pouvoir d’agir (DPA) part des aspirations de la personne accompagnée. Concrètement ? Un travailleur social formé au DPA demandera « Qu’est-ce qui compte le plus pour vous dans votre vie ? » plutôt que « Quels sont vos problèmes ? ».

Les dimensions du concept de pouvoir d’agir

Le pouvoir d’agir se déploie sur trois dimensions interconnectées qui s’influencent mutuellement. Chaque dimension apporte sa pierre à l’édifice de l’autonomisation, créant un système complexe mais cohérent.

La dimension individuelle concerne l’estime de soi, la confiance en ses capacités et l’autonomie personnelle. Une personne développe son pouvoir d’agir individuel quand elle prend conscience de ses ressources internes et de sa capacité à influencer sa situation. Par exemple, une mère célibataire en situation de précarité qui découvre qu’elle possède des compétences en gestion budgétaire développe sa dimension individuelle.

La dimension collective s’exprime à travers l’action de groupe, la participation communautaire et la solidarité. Cette dimension révèle sa force quand plusieurs personnes s’unissent pour agir sur une problématique commune. Un collectif de parents qui s’organise pour créer une crèche associative dans leur quartier illustre parfaitement cette dimension collective du pouvoir d’agir.

La dimension politique et sociale vise le changement structurel, la justice sociale et la transformation des conditions d’existence. Cette dimension dépasse l’action individuelle pour questionner les systèmes qui génèrent les inégalités. Les mouvements citoyens qui obtiennent des changements législatifs incarnent cette dimension politique du pouvoir d’agir.

Pouvoir d’agir vs empowerment : nuances et spécificités

L’empowerment, concept anglo-saxon développé dans les années 1960, trouve ses racines dans les mouvements de droits civiques américains. Saul Alinsky, figure emblématique de l’organisation communautaire, définissait l’empowerment comme « le processus par lequel des personnes, des organisations et des communautés acquièrent la maîtrise de leur propre vie ».

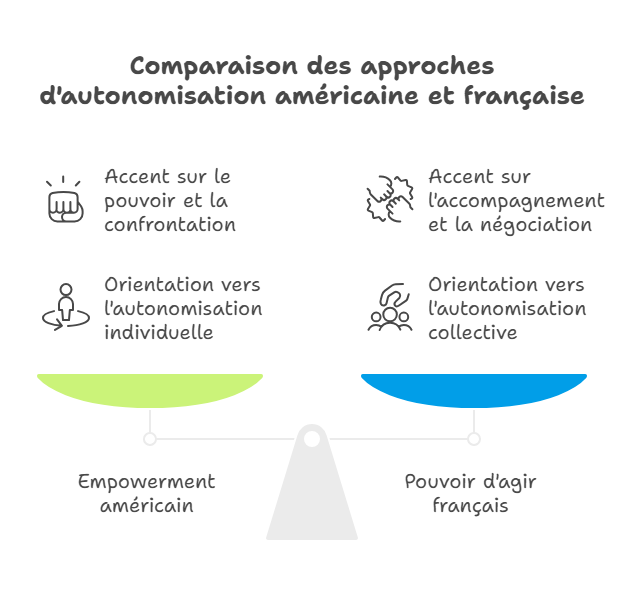

La notion française de pouvoir d’agir s’inspire de l’empowerment tout en s’en distinguant. Yann Le Bossé a adapté ce concept aux spécificités culturelles et institutionnelles françaises. Là où l’empowerment américain met l’accent sur le pouvoir et la confrontation, le pouvoir d’agir privilégie l’accompagnement et la négociation.

Cette adaptation française intègre davantage les dimensions relationnelles et collectives. Le pouvoir d’agir à la française insiste sur la coopération plutôt que sur la compétition, sur l’accompagnement plutôt que sur l’autonomisation forcée. Cette nuance culturelle influence profondément les méthodes d’intervention sur le terrain.

Comment développer le pouvoir d’agir ? Méthodes et approches pratiques

Le développement du pouvoir d’agir ne s’improvise pas. Il requiert une méthodologie rigoureuse, des compétences professionnelles spécifiques et une posture d’accompagnement particulière. Les professionnels formés à cette approche utilisent des outils précis et suivent un processus structuré qui respecte le rythme de la personne accompagnée.

L’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir (DPA)

Le DPA constitue une méthodologie complète qui se déroie en plusieurs étapes interconnectées. Cette approche systémique considère à la fois les ressources individuelles de la personne et les contraintes structurelles de son environnement. Brillante dans sa simplicité, elle demande pourtant une formation approfondie pour être maîtrisée.

Le processus de mise en œuvre débute par une phase d’exploration où le professionnel aide la personne à identifier ce qui compte vraiment pour elle. Cette étape cruciale nécessite des techniques d’entretien spécifiques qui évitent le piège de la projection professionnelle. Le travailleur social apprend à poser les bonnes questions sans orienter les réponses.

La prise en compte des conditions individuelles et structurelles distingue le DPA des approches purement psychologisantes. Un accompagnateur formé au DPA analyse simultanément les ressources personnelles (compétences, motivations, réseau relationnel) et les contraintes environnementales (logement, emploi, accès aux services). Cette double analyse permet d’identifier les leviers d’action les plus pertinents.

L’accompagnement personnalisé adapte l’intervention aux ressources spécifiques de chaque personne. Contrairement aux méthodes standardisées, le DPA refuse les solutions toutes faites. Un jeune en décrochage scolaire et une personne âgée isolée nécessitent des approches différentes, même si le processus général reste identique.

Les conditions essentielles au développement du pouvoir

Créer les conditions favorables au développement du pouvoir d’agir exige une réflexion stratégique sur l’environnement d’intervention. Ces conditions ne se décrètent pas. Elles se construisent patiemment à travers une transformation des pratiques professionnelles et institutionnelles.

Les conditions favorables au développement du pouvoir d’agir reposent sur trois piliers essentiels :

- L’environnement institutionnel favorable : les institutions acceptent de questionner leurs fonctionnements traditionnels et d’évoluer selon les retours des usagers. Une association qui développe le pouvoir d’agir doit accepter que ses bénéficiaires remettent en question certaines pratiques, enrichissant ainsi l’intervention sociale

- Le soutien professionnel qualifié : les équipes bénéficient d’une formation spécialisée et d’une supervision régulière pour accompagner ce changement de posture. Les travailleurs sociaux apprennent à résister à la tentation de résoudre les problèmes à la place des personnes, ce qui demande un accompagnement professionnel continu

- La participation active authentique : la personne accompagnée devient véritablement co-constructrice de son accompagnement et co-évaluatrice des résultats obtenus. Cette participation dépasse la simple consultation pour transformer les rapports de pouvoir traditionnels entre professionnel et usager

Méthodes concrètes pour faciliter la mise en œuvre

Les professionnels expérimentés du DPA ont développé des méthodes concrètes qui facilitent l’appropriation de cette approche. Ces outils, testés sur le terrain, permettent d’éviter les écueils les plus fréquents et d’accélérer les résultats.

La démarche collaborative commence dès le premier entretien. Le professionnel présente clairement sa méthode de travail, explique les rôles de chacun et négocie les modalités d’accompagnement. Cette transparence méthodologique rassure la personne et favorise son engagement. Par exemple, un éducateur spécialisé expliquera : « Mon rôle consiste à vous accompagner dans la réalisation de ce qui compte pour vous. Je ne déciderai pas à votre place, mais je vous aiderai à analyser les différentes options possibles. »

La fixation d’objectifs accessibles évite le découragement tout en maintenant l’ambition. Les professionnels du DPA maîtrisent l’art du découpage : transformer un objectif complexe en étapes réalisables. Une personne sans logement qui souhaite retrouver un appartement travaillera d’abord sur la constitution de son dossier, puis sur la recherche active, enfin sur l’aménagement.

L’évaluation continue permet d’ajuster le processus en temps réel. Cette évaluation, menée conjointement par le professionnel et la personne accompagnée, porte sur trois aspects : l’évolution de la situation objective, le développement des capacités personnelles et la satisfaction subjective. Cette triple évaluation garantit la pertinence de l’accompagnement.

Quel est l’impact du pouvoir d’agir sur les personnes et la société ?

Les recherches menées depuis vingt ans sur le pouvoir d’agir révèlent des impacts significatifs à tous les niveaux. Ces résultats, documentés par des études longitudinales, démontrent l’efficacité de cette approche bien au-delà des intuitions initiales. L’impact se mesure tant sur les parcours individuels que sur les dynamiques collectives et les transformations sociétales.

Impact sur l’individu et sa qualité de vie

L’amélioration de l’estime de soi constitue l’un des premiers effets observables du développement du pouvoir d’agir. Les personnes accompagnées redécouvrent leurs capacités d’action et développent une image plus positive d’elles-mêmes. Cette transformation psychologique se mesure par des outils validés scientifiquement, comme l’échelle d’estime de soi de Rosenberg.

Une étude menée par l’Université du Québec sur 200 personnes accompagnées selon l’approche DPA révèle une augmentation moyenne de 40% du score d’estime de soi après six mois d’accompagnement. Plus impressionnant encore : ces gains se maintiennent à long terme, contrairement aux approches thérapeutiques classiques où l’effet s’estompe souvent.

Le changement des conditions de vie concrètes accompagne cette transformation psychologique. Les personnes qui développent leur pouvoir d’agir obtiennent des résultats tangibles mesurables :

- Amélioration significative de la situation de logement : accès à un logement décent, réduction du surpeuplement, ou négociation réussie avec les bailleurs sociaux

- Insertion professionnelle progressive : retour à l’emploi, création d’activité, formation qualifiante, ou développement de compétences reconnues sur le marché du travail

- Assainissement de la situation financière : réduction de l’endettement, amélioration de la gestion budgétaire, ou accès aux droits sociaux méconnus

- Renforcement du lien social : reconstruction du réseau relationnel, participation à la vie associative, ou amélioration des relations familiales

Marie, 45 ans, accompagnée par un centre social parisien, illustre parfaitement cette dynamique. Mère célibataire en situation de surendettement, elle a d’abord travaillé sur ce qui comptait vraiment pour elle : offrir une stabilité à ses enfants. En six mois, elle a renégocié ses dettes, trouvé un emploi à temps partiel et déménagé dans un logement plus adapté. Surtout, elle a retrouvé confiance en ses capacités.

Impact sur l’action collective et le changement social

La mobilisation des communautés représente l’un des effets les plus spectaculaires du pouvoir d’agir. Quand plusieurs personnes développent simultanément leurs capacités d’action, elles créent souvent des dynamiques collectives spontanées. Ces dynamiques dépassent largement les objectifs individuels initiaux.

Le quartier de Malakoff à Nantes offre un exemple remarquable. Un groupe de femmes, initialement accompagnées individuellement par un centre social, a créé une association de parents d’élèves, puis une épicerie solidaire, enfin un centre de formation aux compétences numériques. Cette progression illustre comment le pouvoir d’agir individuel nourrit l’action collective.

La justice sociale progresse quand les personnes concernées par les inégalités développent leur capacité à agir collectivement. Contrairement aux approches top-down où les professionnels militent pour les usagers, le pouvoir d’agir permet aux personnes de porter elles-mêmes leurs revendications. Cette légitimité renforce considérablement l’impact des actions menées.

Les pratiques professionnelles évoluent sous l’influence du pouvoir d’agir. Les travailleurs sociaux formés à cette approche transforment leurs méthodes d’intervention. Ils abandonnent progressivement les postures expertes pour développer des compétences d’accompagnement. Cette transformation professionnelle irrigue l’ensemble du secteur social.

Impact sur les politiques publiques et l’action publique

L’influence sur les politiques d’intervention sociale commence à se faire sentir dans plusieurs régions françaises. Les collectivités territoriales intègrent progressivement les principes du pouvoir d’agir dans leurs politiques sociales. La région Nouvelle-Aquitaine a ainsi généralisé cette approche dans ses centres sociaux départementaux.

Cette influence se concrétise par des modifications substantielles des cahiers des charges des marchés publics. Les appels d’offres intègrent désormais des critères d’évaluation liés au développement du pouvoir d’agir des bénéficiaires. Cette évolution contractuelle pousse les associations à se former et à adapter leurs pratiques.

La démocratie participative se renforce quand les citoyens développent leur pouvoir d’agir. Les conseils citoyens, les budgets participatifs et les concertations publiques gagnent en qualité quand ils impliquent des personnes formées à l’analyse et à l’action collective. Ces citoyens « empowered » enrichissent le débat public.

L’évolution des services sociaux et médico-sociaux s’accélère sous l’impulsion du pouvoir d’agir. Les établissements et services sociaux repensent leurs projets d’établissement pour intégrer cette approche. Cette transformation nécessite des investissements importants en formation mais génère une amélioration notable de la qualité d’accompagnement.

Pourquoi le pouvoir d’agir est-il important ? Enjeux et nécessité

La montée des inégalités sociales et la complexification des problématiques sociales rendent le pouvoir d’agir plus nécessaire que jamais. Les approches traditionnelles du travail social atteignent leurs limites face aux défis contemporains. Le pouvoir d’agir offre une alternative crédible qui responsabilise sans culpabiliser, qui émancipe sans abandonner.

L’importance de la prise de conscience et de l’autonomisation

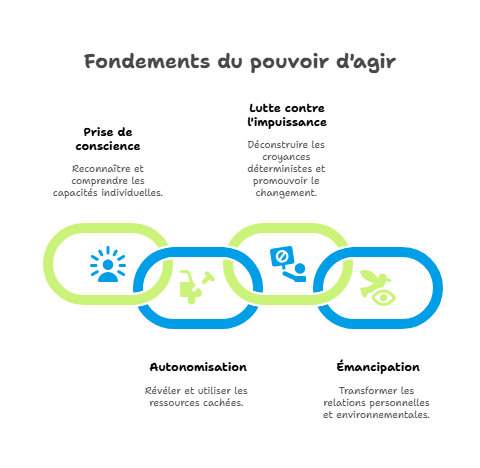

La prise de conscience des capacités individuelles constitue le préalable à toute transformation durable. Trop de personnes en difficulté intériorisent l’idée qu’elles sont incapables de changer leur situation. Cette « impuissance apprise », concept développé par le psychologue Martin Seligman, paralyse l’action et maintient dans l’assistanat.

Le pouvoir d’agir brise cette spirale en révélant aux personnes leurs ressources cachées. Une approche structurée permet de faire émerger des compétences que les personnes ne se reconnaissaient pas. Cette révélation produit souvent un effet de surprise : « Je ne pensais pas être capable de ça ! »

La lutte contre le sentiment d’impuissance nécessite un travail fin sur les représentations. Les personnes en difficulté développent souvent une vision déterministe de leur situation : « De toute façon, ça ne changera jamais. » Le pouvoir d’agir démontre concrètement que le changement reste possible, même dans des situations très dégradées.

L’émancipation dépasse la simple amélioration des conditions matérielles. Elle vise la transformation de la relation que la personne entretient avec elle-même et avec son environnement. Une personne émancipée ne subit plus sa situation : elle la transforme progressivement selon ses aspirations.

Enjeux pour les professionnels du social et médico-social

L’évolution des postures professionnelles représente l’un des défis majeurs du secteur social contemporain. Les travailleurs sociaux formés dans les années 1980-1990 ont appris à « faire pour » les personnes en difficulté. Le pouvoir d’agir les invite à « faire avec », ce qui bouleverse leurs repères professionnels.

Cette transformation posturale génère parfois de l’anxiété chez les professionnels. Ils craignent de perdre leur légitimité si ils n’apportent plus directement les solutions. Cette crainte, compréhensible, nécessite un accompagnement professionnel spécifique pour être dépassée.

L’accompagnement centré sur les ressources modifie radicalement l’analyse des situations. Au lieu d’établir un diagnostic déficitaire (ce qui ne va pas), les professionnels du DPA identifient les forces présentes (ce qui fonctionne déjà). Cette inversion du regard transforme la relation d’accompagnement.

Par exemple, face à une famille en grande précarité, l’approche traditionnelle listera les problèmes : logement insalubre, chômage, endettement, conflits familiaux. L’approche DPA identifiera les ressources : solidarité familiale, compétences parentales, motivation au changement, réseau de voisinage. Cette différence d’analyse oriente différemment l’intervention.

La formation continue devient indispensable pour intégrer le pouvoir d’agir dans les pratiques professionnelles. Cette formation dépasse la simple acquisition de techniques : elle questionne les représentations professionnelles et les postures relationnelles. Les professionnels apprennent à résister à leurs automatismes d’aide.

Obstacles et difficultés du pouvoir d’agir : comment les surmonter ?

Développer le pouvoir d’agir ne se fait jamais sans obstacles. Ces résistances, prévisibles et normales, proviennent de sources multiples : blocages psychologiques individuels, contraintes environnementales, résistances institutionnelles. Identifier ces obstacles permet de mieux les anticiper et les contourner.

Les principaux obstacles au développement du pouvoir

L’impuissance apprise constitue le premier frein au développement du pouvoir d’agir. Ce phénomène psychologique, documenté par de nombreuses recherches, explique pourquoi certaines personnes renoncent à agir même quand elles en ont objectivement la possibilité. Elles ont intériorisé l’idée que leurs actions ne produisent aucun effet.

Cette impuissance ne tombe pas du ciel. Elle résulte souvent d’expériences répétées d’échec ou de dévalorisation. Une personne qui a multiplié les tentatives infructueuses pour sortir du chômage finit par croire qu’elle est « inemployable ». Cette croyance limite drastiquement ses actions de recherche d’emploi.

Les blocages psychologiques se manifestent aussi par la peur du changement. Paradoxalement, certaines personnes préfèrent une situation difficile mais connue à une amélioration incertaine. Cette préférence pour le statu quo, rationnelle d’un point de vue psychologique, complique le développement du pouvoir d’agir.

L’environnement défavorable freine le développement du pouvoir d’agir quand les conditions structurelles ne permettent pas l’action. Une personne motivée pour créer son emploi mais vivant dans un territoire sans infrastructure économique rencontrera des obstacles objectifs importants. Ces contraintes environnementales nécessitent souvent une action collective pour être levées.

Les contraintes institutionnelles représentent un obstacle majeur mais peu visible. Certaines institutions, par leur fonctionnement même, maintiennent les personnes dans la dépendance. Des procédures complexes, des critères d’attribution opaques ou des délais excessifs découragent l’initiative personnelle.

Obstacles liés aux pratiques professionnelles

Les résistances aux nouvelles approches touchent une partie non négligeable des professionnels du secteur social. Ces résistances, souvent inconscientes, s’expliquent par plusieurs facteurs : formation initiale différente, expérience professionnelle construite sur d’autres modèles, crainte de perdre son expertise.

Certains professionnels résistent par conviction sincère. Ils estiment que les personnes en grande difficulté ont d’abord besoin d’aide directe avant de pouvoir développer leur autonomie. Cette position, défendable théoriquement, peut devenir problématique si elle maintient durablement les personnes dans la dépendance.

Le manque de formation des professionnels constitue un obstacle technique mais surmontable. Le pouvoir d’agir nécessite des compétences spécifiques que la formation initiale en travail social ne transmet pas toujours. Cette lacune se comble par la formation continue, à condition que les institutions investissent dans cette formation.

L’absence de réponse adaptée aux besoins spécifiques de certains publics limite le développement du pouvoir d’agir. Les personnes en situation de handicap mental, par exemple, nécessitent des adaptations méthodologiques que tous les professionnels ne maîtrisent pas. Cette spécialisation technique demande du temps et de l’investissement.

Solutions pour lever les obstacles

Le soutien institutionnel représente la condition sine qua non du développement du pouvoir d’agir à grande échelle. Les directions d’établissement doivent comprendre les enjeux de cette approche et accepter d’investir dans la formation de leurs équipes. Ce soutien ne se limite pas aux discours : il se concrétise par des moyens humains et financiers.

L’organisation du travail doit évoluer pour permettre le développement du pouvoir d’agir. Cette approche demande plus de temps que l’intervention directive traditionnelle. Les institutions doivent adapter leurs organisations pour permettre cet investissement temporel sans dégrader la qualité du service.

Les méthodes d’intervention sociale innovantes émergent progressivement pour contourner les obstacles traditionnels. Ces innovations, testées sur le terrain, proposent des solutions concrètes aux difficultés rencontrées. Elles s’appuient sur l’intelligence collective des professionnels expérimentés.

Le travail en réseau et partenariat multiplie les possibilités d’action des personnes accompagnées. Quand plusieurs institutions coordonnent leurs interventions selon les principes du pouvoir d’agir, elles créent un environnement favorable qui démultiplie l’efficacité de l’accompagnement individuel.

Comment le pouvoir d’agir se manifeste-t-il concrètement ?

Observer le pouvoir d’agir en action permet de mieux comprendre ses mécanismes et ses effets. Cette approche ne reste jamais théorique : elle se traduit par des changements visibles dans les comportements, les projets et les réalisations des personnes accompagnées. Ces manifestations concrètes constituent les meilleurs indicateurs de réussite de l’accompagnement.

Manifestations individuelles du pouvoir d’agir

Les actions concrètes entreprises par la personne sur sa situation constituent les premiers signes visibles du développement de son pouvoir d’agir. Ces actions, même modestes, marquent une rupture avec l’attentisme ou la résignation. Elles témoignent d’une reprise de contrôle progressive sur sa propre existence.

Sophie, accompagnée par un service d’insertion sociale, illustre parfaitement cette dynamique. Après des mois d’inactivité liée à une dépression, elle a d’abord repris contact avec une ancienne collègue. Cette action apparemment simple marquait sa volonté de reconstruire son réseau professionnel. Six mois plus tard, elle créait son auto-entreprise de services à domicile.

Le projet personnel émerge quand la personne dépasse la gestion des urgences pour envisager son avenir. Ce passage de la survie au projet constitue un tournant décisif dans le développement du pouvoir d’agir. La personne ne subit plus : elle anticipe et planifie.

Cette émergence du projet se repère facilement dans les entretiens. Le discours passe du « je ne sais pas » ou « c’est trop compliqué » à « j’aimerais » puis « je vais essayer ». Cette évolution langagière révèle une transformation psychologique profonde.

La prise de décision autonome marque la maturité du processus de développement du pouvoir d’agir. La personne n’attend plus l’accord ou l’avis du professionnel pour agir. Elle informe, consulte éventuellement, mais décide en dernier ressort. Cette autonomie décisionnelle terrifie parfois les professionnels peu habitués à cette posture.

L’acquisition de nouvelles compétences accompagne naturellement le développement du pouvoir d’agir. Ces compétences, techniques ou relationnelles, se développent à travers l’action. Une personne qui s’engage dans un projet associatif développe des compétences en gestion, en communication, en animation qu’elle ne possédait pas initialement.

Manifestations collectives et communautaires

L’action collective naît souvent spontanément quand plusieurs personnes développent individuellement leur pouvoir d’agir dans un même environnement. Cette convergence crée des dynamiques de groupe qui dépassent les objectifs individuels initiaux. Les centres sociaux observent régulièrement cette évolution.

Un groupe de femmes du quartier des Minguettes à Vénissieux a créé une association de médiation interculturelle après avoir individuellement développé leur pouvoir d’agir avec l’aide d’un centre social. Leur action collective rayonne aujourd’hui sur plusieurs communes de l’agglomération lyonnaise.

La participation à la vie communautaire se renforce quand les personnes reprennent confiance en leurs capacités. Elles s’impliquent dans les associations de quartier, participent aux conseils citoyens, s’engagent dans les écoles de leurs enfants. Cette participation enrichit la démocratie locale.

Les initiatives citoyennes fleurissent dans les territoires où le pouvoir d’agir se développe. Ces initiatives, portées par des habitants « ordinaires », transforment concrètement la vie locale. Elles créent des services inexistants, animent des lieux délaissés, développent des solidarités nouvelles.

Le mouvement associatif se renouvelle grâce à l’arrivée de personnes formées au pouvoir d’agir. Ces nouveaux bénévoles apportent une énergie particulière et des méthodes participatives qui revitalisent des associations parfois sclérosées. Ils questionnent les fonctionnements traditionnels sans les détruire.

Indicateurs de réussite et évaluation

Les critères de mesure du développement du pouvoir d’agir combinent des dimensions objectives et subjectives. Cette double évaluation permet d’apprécier à la fois les résultats concrets obtenus et la satisfaction personnelle des personnes accompagnées.

Les indicateurs objectifs portent sur l’évolution de la situation sociale : emploi, logement, revenus, santé, relations familiales. Ces critères, facilement mesurables, intéressent particulièrement les financeurs et les institutions. Ils démontrent l’efficacité sociale de l’approche DPA.

Les indicateurs subjectifs concernent l’estime de soi, la confiance en l’avenir, le sentiment de contrôle sur sa vie. Ces dimensions, plus difficiles à quantifier, constituent pourtant le cœur du pouvoir d’agir. Des outils d’évaluation spécifiques permettent de les mesurer scientifiquement.

L’évaluation de l’impact sur la qualité de vie utilise des échelles validées internationalement. L’échelle de qualité de vie WHOQOL, développée par l’Organisation mondiale de la santé, permet de mesurer objectivement l’évolution du bien-être des personnes accompagnées.

Les retours d’expérience et témoignages apportent une richesse qualitative irremplaçable. Ces récits, recueillis selon une méthodologie rigoureuse, illustrent les parcours de développement du pouvoir d’agir. Ils inspirent d’autres personnes et nourrissent la réflexion professionnelle.

Démarches et processus pour favoriser le pouvoir d’agir

Favoriser le développement du pouvoir d’agir nécessite une méthodologie structurée qui respecte le rythme et les aspirations de chaque personne. Cette démarche, loin d’être improvisée, s’appuie sur des étapes clairement identifiées et des outils professionnels éprouvés. Les professionnels formés maîtrisent cette progression méthodologique tout en l’adaptant aux spécificités de chaque situation.

Étapes clés du processus d’accompagnement

Le diagnostic initial dépasse largement l’évaluation traditionnelle des problèmes. Cette phase explore en profondeur les aspirations de la personne, ses ressources mobilisables et son environnement. Le professionnel utilise des techniques d’entretien spécifiques qui évitent l’écueil du questionnement dirigé.

Cette exploration commence par la question fondamentale : « Qu’est-ce qui compte vraiment pour vous dans votre vie ? » Cette interrogation, apparemment simple, demande souvent plusieurs séances pour être vraiment approfondie. Les personnes en difficulté ont parfois perdu l’habitude de réfléchir à leurs aspirations profondes.

L’analyse des capacités et besoins s’effectue selon une grille de lecture spécifique au DPA. Cette grille identifie les ressources internes (compétences, motivations, expériences positives) et les ressources externes (réseau, opportunités environnementales, services disponibles). Cette double analyse oriente l’accompagnement.

La co-construction du projet d’intervention matérialise le partenariat entre le professionnel et la personne accompagnée. Cette co-construction ne se limite pas à une consultation : elle implique une négociation réelle sur les objectifs, les moyens et les modalités d’évaluation. Le professionnel apporte son expertise méthodologique, la personne son expertise existentielle.

Cette négociation aboutit à un « contrat d’accompagnement » qui formalise les engagements réciproques. Ce document, évolutif, sert de référence tout au long du processus. Il protège autant le professionnel que la personne accompagnée contre les dérives possibles.

La mise en œuvre progressive respecte le principe de la progression par étapes. Chaque objectif complexe se décompose en actions réalisables qui permettent des victoires précoces. Ces succès initiaux, même modestes, nourrissent la motivation et renforcent la confiance.

L’évaluation continue jalonne le processus d’accompagnement. Cette évaluation, menée conjointement, porte sur trois aspects : l’atteinte des objectifs fixés, l’évolution des capacités personnelles et la satisfaction subjective. Cette triple évaluation permet d’ajuster l’accompagnement en temps réel.

Postures et méthodes professionnelles

L’approche collaborative transforme fondamentalement la relation d’accompagnement. Le professionnel abandonne sa posture d’expert pour devenir un facilitateur du changement. Cette transformation, plus difficile qu’il n’y paraît, nécessite une formation spécifique et un accompagnement professionnel.

Cette collaboration se concrétise dès le premier entretien par une présentation claire de la méthode de travail. Le professionnel explique sa façon de procéder, les rôles de chacun et les résultats attendus. Cette transparence méthodologique favorise l’engagement de la personne accompagnée.

Les techniques d’entretien spécifiques au DPA privilégient les questions ouvertes qui favorisent l’expression des aspirations. Le professionnel apprend à résister à la tentation de donner des conseils prématurés. Il développe ses capacités d’écoute active et de reformulation empathique.

La technique du « questionnement appréciatif », inspirée des travaux de David Cooperrider, constitue un outil central du DPA. Cette méthode explore ce qui fonctionne déjà dans la vie de la personne pour identifier les ressources mobilisables. Par exemple : « Pouvez-vous me raconter un moment où vous avez réussi à surmonter une difficulité ? »

L’accompagnement se distingue nettement de la prise en charge traditionnelle. Accompagner signifie « marcher avec » la personne sur son chemin, et non « porter » la personne vers une destination choisie par le professionnel. Cette nuance fondamentale modifie toutes les pratiques professionnelles.

Le travail de réseau prend une dimension particulière dans l’approche DPA. Le professionnel aide la personne à identifier et mobiliser son réseau personnel, professionnel et institutionnel. Cette mobilisation du réseau démultiplie les possibilités d’action de la personne accompagnée.

La coordination entre professionnels respecte le principe de l’unicité du projet de la personne. Tous les intervenants s’accordent sur les objectifs définis avec la personne et coordonnent leurs actions en conséquence. Cette cohérence évite la dispersion des efforts et renforce l’efficacité de l’accompagnement.

Outils et ressources pour les professionnels

La formation spécialisée au DPA constitue un préalable indispensable à la mise en œuvre de cette approche. Cette formation, proposée par plusieurs organismes spécialisés comme CERF Formation, dépasse la simple acquisition de techniques. Elle questionne les représentations professionnelles et accompagne la transformation des postures.

Cette formation combine apports théoriques, analyses de pratiques et mises en situation. Les professionnels apprennent à utiliser les outils spécifiques du DPA tout en développant leur réflexivité. Cette dimension réflexive permet d’éviter l’application mécanique de recettes.

L’analyse des pratiques professionnelles (APP) devient indispensable pour intégrer durablement l’approche DPA. Ces séances, animées par un professionnel expérimenté, permettent d’analyser les situations concrètes et d’ajuster les interventions. L’APP favorise l’apprentissage collectif et la montée en compétence des équipes.

Les groupes d’APP consacrés au DPA développent une culture professionnelle spécifique. Les participants partagent leurs expériences, leurs difficultés et leurs innovations. Cette dynamique collective enrichit considérablement les pratiques individuelles.

La recherche et veille sur les innovations en matière de pouvoir d’agir alimentent la réflexion professionnelle. Plusieurs universités françaises développent des recherches sur cette thématique. La revue « Nouvelles pratiques sociales » publie régulièrement des articles sur le DPA qui nourrissent la réflexion des praticiens.

Les outils d’évaluation spécifiques au DPA permettent de mesurer scientifiquement l’évolution du pouvoir d’agir des personnes accompagnées. Ces outils, validés par la recherche, légitiment l’approche auprès des financeurs et des institutions. Ils démontrent objectivement l’efficacité de cette méthode d’intervention.