Imaginez découvrir chez un patient 47 chats dans un appartement de 30m², dont plusieurs cadavres dissimulés sous des tas de détritus. Cette situation dramatique illustre parfaitement le syndrome de Noé, un trouble psychiatrique complexe qui confronte régulièrement les professionnels du secteur social et médico-social à des interventions délicates.

Ce trouble de la thésaurisation d’animaux (animal hoarding), officiellement classé dans le DSM-5, représente bien plus qu’une simple passion pour les animaux qui aurait dérapé. Il s’agit d’une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge multidisciplinaire coordonnée.

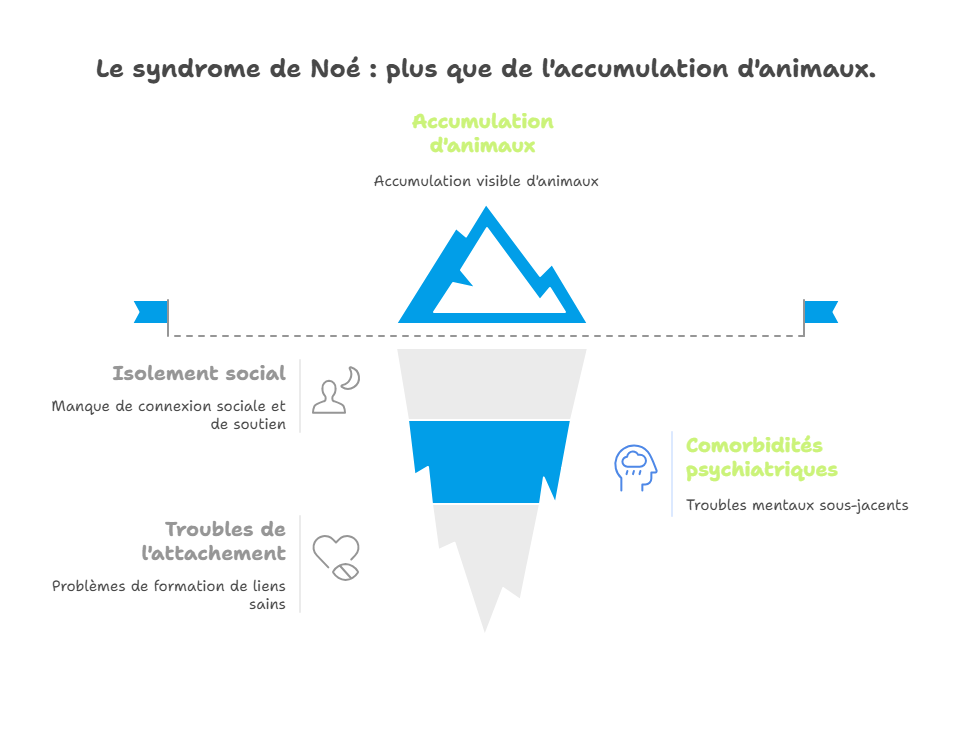

Comprendre le Syndrome de Noé : Au-Delà de l’Amour des Animaux

Le syndrome de Noé tire son nom de l’arche biblique, évoquant cette accumulation massive d’animaux sous un même toit. Contrairement au syndrome de Diogène qui concerne l’accumulation d’objets, ce trouble spécifique porte sur la collecte compulsive d’animaux vivants.

Cette pathologie se distingue radicalement de la simple négligence animale. Les personnes atteintes développent une incapacité pathologique à évaluer le nombre d’animaux qu’elles peuvent réellement prendre en charge. Elles accumulent progressivement des dizaines, voire des centaines d’animaux, dans des conditions qui deviennent rapidement insalubres.

Le déni constitue l’un des aspects les plus troublants de ce syndrome. Les patients se perçoivent comme des « sauveurs » d’animaux abandonnés, refusant catégoriquement d’admettre la souffrance qu’ils infligent par leur incurie.

Profil Type : Qui Sont les Personnes Concernées ?

Les études épidémiologiques révèlent un profil récurrent : il s’agit majoritairement de femmes seules, âgées de plus de 60 ans, bien que des couples puissent également développer ce trouble. Cette population présente souvent un isolement social marqué, avec des ruptures familiales antérieures.

« L’isolement social constitue à la fois un facteur déclenchant et une conséquence aggravante du syndrome de Noé« , observe le Dr. Marie-Claude Serfaty, psychiatre spécialisée dans les troubles du comportement. Cette spirale descendante complique considérablement les interventions thérapeutiques.

Les comorbidités psychiatriques dominent le tableau clinique. Les professionnels rencontrent fréquemment :

- Troubles psychotiques (notamment la schizophrénie paranoïde)

- Épisodes dépressifs majeurs récurrents

- Troubles obsessionnels-compulsifs avec rituels de « sauvetage »

- Troubles de l’attachement développés souvent dans l’enfance

Ces pathologies sous-jacentes expliquent la résistance aux soins et la tendance aux rechutes observées chez ces patients.

Symptômes et Signaux d’Alerte : Reconnaître l’Urgence

L’identification précoce du syndrome de Noé repose sur une observation fine des comportements et de l’environnement du patient. Les professionnels doivent porter attention à plusieurs indicateurs spécifiques.

L’accumulation pathologique se caractérise par un nombre d’animaux largement supérieur aux capacités financières, physiques et logistiques de la personne. Les études montrent une moyenne de 39 animaux par foyer, mais certains cas extrêmes dépassent la centaine.

Les conditions de vie se dégradent rapidement. L’incurie s’installe : excréments non ramassés, animaux malades non soignés, cadavres parfois conservés pendant des mois. Les odeurs pestilentielles, perceptibles depuis l’extérieur du logement, constituent souvent le premier signal d’alerte pour le voisinage.

Le déni systématique complique le diagnostic. Face aux questions des professionnels, ces patients minimisent systématiquement la situation, invoquent le « syndrome du sauveur » et refusent d’admettre la souffrance animale pourtant évidente.

Mais c’est l’impact sur l’habitat qui révèle souvent l’ampleur du problème : dégradations structurelles, infestation parasitaire, risques d’incendie dus à l’accumulation de matières inflammables.

Les Animaux Concernés : Une Souffrance Silencieuse

Les chats représentent 81% des cas, suivis par les chiens (55%). Cette prédominance s’explique par leur facilité de reproduction et leur capacité d’adaptation relative aux conditions précaires. Les oiseaux, petits mammifères, chevaux et reptiles complètent ce triste tableau.

La maltraitance passive qui en résulte génère des souffrances considérables. Malnutrition, maladies dermatologiques, infections respiratoires, parasitisme massif : les pathologies s’accumulent sans soins appropriés. La présence fréquente de cadavres dans les lieux de vie témoigne de cette négligence mortifère.

Cette situation crée des risques zoonotiques majeurs pour les occupants et leur entourage. Toxoplasmose, salmonellose, psittacose : les maladies transmissibles prolifèrent dans ces environnements insalubres.

Étiologie : Comprendre les Causes pour Mieux Intervenir

L’origine du syndrome de Noé s’enracine dans une constellation de facteurs psychopathologiques. Les troubles psychiques sous-jacents constituent le terreau fertile de cette pathologie. Schizophrénie paranoïde, troubles obsessionnels-compulsifs, troubles de l’attachement forment la triade étiologique principale.

Les événements déclenchants suivent souvent un pattern identifiable : trauma affectif majeur, perte d’un proche, divorce, retraite forcée. Ces ruptures biographiques fragilisent l’équilibre psychique et favorisent l’émergence de comportements compensatoires dysfonctionnels.

L’isolement social joue un rôle ambivalent : conséquence initiale des troubles psychiatriques, il devient progressivement un facteur d’aggravation. La rupture des liens sociaux prive ces personnes de tout regard extérieur critique sur leurs comportements.

« Le syndrome de Noé révèle souvent une tentative désespérée de recréer du lien affectif après une série de ruptures relationnelles« , analyse le Pr. Jean-Claude Monfort, psychiatre gérontologue. Cette compréhension étiologique guide les approches thérapeutiques.

Conséquences Humaines et Sociales : Un Cercle Vicieux

Pour les patients eux-mêmes, les répercussions dépassent largement le cadre psychiatrique. L’isolement s’aggrave progressivement, les relations familiales se distendent puis se rompent. La santé physique se dégrade : affections respiratoires chroniques, dermatoses, malnutrition par négligence de soi.

Le voisinage subit des nuisances considérables. Odeurs pestilentielles, prolifération d’insectes et de rongeurs, risques sanitaires : les plaintes se multiplient, entraînant souvent les premières interventions des services d’hygiène publique.

Ces situations complexes nécessitent des interventions coordonnées mobilisant assistants sociaux, psychiatres, vétérinaires, services d’hygiène, associations de protection animale. La multiplicité des acteurs complique parfois la cohérence des actions.

Détection et Prévention : L’Importance du Réseau Professionnel

La détection précoce repose sur la vigilance des professionnels de première ligne. Travailleurs sociaux, infirmiers à domicile, médecins généralistes constituent les sentinelles privilégiées de ce trouble.

Certains signaux d’alerte spécifiques doivent attirer l’attention :

- Odeurs persistantes lors des visites à domicile

- Animaux visiblement négligés ou en surnombre

- Déni véhément face aux questions sur les conditions de vie

- Isolement social croissant avec évitement des visites

La collaboration avec les associations de protection animale s’avère précieuse. La SPA, les refuges locaux signalent régulièrement des situations suspectes nécessitant une évaluation médico-sociale.

Prise en Charge Thérapeutique : Une Approche Multidisciplinaire Indispensable

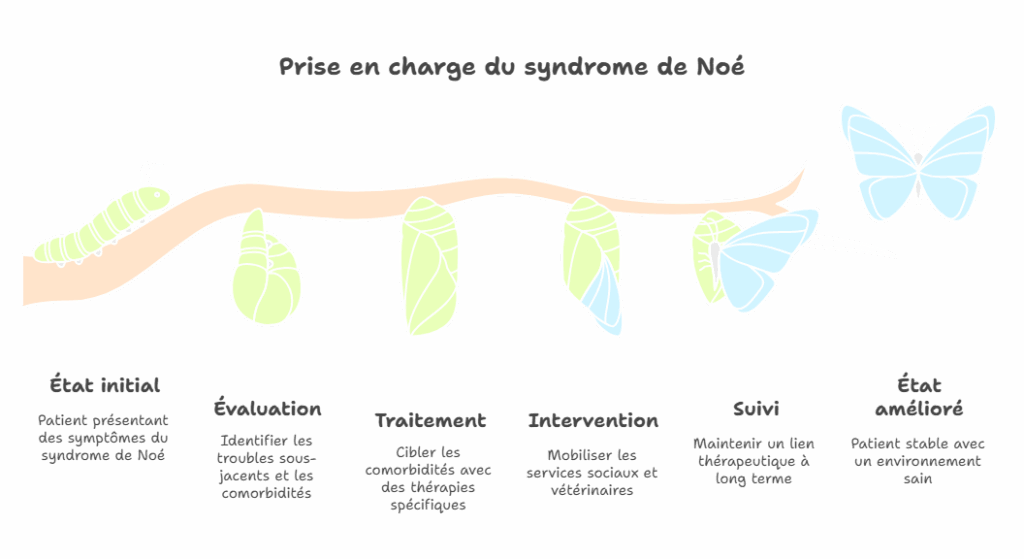

La complexité du syndrome de Noé impose une prise en charge globale coordonnée. L’évaluation psychiatrique initiale doit identifier les troubles sous-jacents pour adapter la stratégie thérapeutique.

Le traitement des comorbidités constitue un prérequis indispensable. Antipsychotiques pour les troubles délirants, antidépresseurs pour les épisodes dépressifs, thérapies cognitivo-comportementales pour les TOC : chaque pathologie nécessite une approche spécifique.

L’intervention coordonnée mobilise différents acteurs. Services sociaux pour l’évaluation des conditions de vie, vétérinaires pour la prise en charge animale, associations pour le relogement des animaux sauvés, services d’hygiène pour l’assainissement du logement.

Cependant, les difficultés thérapeutiques restent considérables. Le déni massif des patients complique l’adhésion aux soins. Les rechutes se révèlent fréquentes sans suivi à long terme structuré.

« La réussite thérapeutique dépend essentiellement de notre capacité à maintenir un lien thérapeutique sur plusieurs années« , souligne le Dr. Catherine Bergeret, psychiatre spécialisée dans les troubles du comportement. Cette perspective temporelle longue nécessite une organisation soignante adaptée.

Aspects Légaux et Interventions Coercitives

Le cadre juridique français prévoit plusieurs dispositifs d’intervention. La loi sur la cruauté animale permet aux autorités d’imposer la saisie des animaux maltraités. Les sanctions civiles ou pénales peuvent inclure l’interdiction de détenir des animaux, assortie d’un sursis probatoire.

Ces mesures coercitives, bien que nécessaires pour protéger les animaux, compliquent souvent la relation thérapeutique. L’équilibre entre protection animale et alliance thérapeutique constitue un défi permanent pour les professionnels.

Prévenir les Rechutes : L’Enjeu du Suivi à Long Terme

La prévention des récidives représente l’objectif thérapeutique ultime. Le suivi médical à long terme, l’accompagnement social régulier et la rupture de l’isolement constituent les piliers de cette prévention.

Les actions sociales visent à réintégrer progressivement ces patients dans un réseau de soutien. Activités de groupe, visites régulières, accompagnement dans les démarches quotidiennes : chaque intervention contribue à recréer du lien social protecteur.

Le développement d’associations spécialisées, sur le modèle des « Diogènes anonymes », offre de nouvelles perspectives d’accompagnement par les pairs. Ces approches innovantes méritent d’être soutenues et évaluées.

Le syndrome de Noé illustre parfaitement les défis contemporains du secteur médico-social : pathologies complexes, interventions multidisciplinaires, nécessité d’un accompagnement au long cours. Pour les professionnels confrontés à ces situations, la formation continue et la coordination interprofessionnelle demeurent les clés d’une prise en charge efficace et humaine.