Une agression au travail touche 12% des salariés français chaque année selon l’INRS. Qu’elle soit physique, verbale ou psychologique, cette violence bouleverse la vie professionnelle et personnelle des victimes. Face à de tels actes, vous disposez de droits précis et de recours spécifiques que nous allons détailler.

L’agression au travail désigne tout acte de violence commis sur le lieu de travail ou en raison du travail. Elle peut prendre plusieurs formes : coups portés par un collègue, insultes répétées d’un supérieur, harcèlement sexuel, ou encore menaces proférées par un client mécontent. Ces situations dépassent largement le simple conflit professionnel.

Les conséquences sur votre santé physique et mentale peuvent être durables. Troubles du sommeil, anxiété, dépression, incapacité de travail… L’impact dépasse souvent le cadre professionnel pour affecter votre vie familiale et sociale. Pourtant, beaucoup de victimes ne connaissent pas leurs droits ou hésitent à entreprendre des démarches.

Cet article vous guidera à travers les définitions juridiques précises, les différents types d’agressions, vos réactions immédiates à adopter, vos droits fondamentaux, les sanctions encourues par l’agresseur, et enfin les mesures préventives efficaces. Car connaître ses droits, c’est déjà commencer à se protéger.

Qu’est-ce qu’une agression au travail ?

La frontière entre un simple désaccord professionnel et une véritable agression au travail n’est pas toujours évidente. Le droit français apporte pourtant des définitions précises qui déterminent vos recours juridiques. Cette distinction devient cruciale lorsque vous devez porter plainte ou demander réparation.

Les tribunaux examinent plusieurs critères : l’intention de nuire, la répétition des actes, l’impact sur votre dignité et votre santé. Un collègue qui élève la voix une fois durant une réunion tendue ne commet pas forcément une agression. En revanche, celui qui vous insulte régulièrement ou porte atteinte à votre intégrité franchit le seuil de la violence au travail.

Définitions juridiques

Le Code pénal français établit une hiérarchie claire des violences selon leur gravité. Cette classification détermine directement les sanctions encourues par l’agresseur et vos possibilités d’indemnisation.

L’agression physique constitue la forme la plus évidente de violence. Elle englobe tous les coups portés, les bousculades volontaires, les tentatives de strangulation, les projections d’objets, ou encore les destructions de vos biens personnels. Le Code pénal sanctionne ces actes selon l’article 222-13 et suivants. Un simple gifle peut ainsi constituer une violence volontaire, même sans blessure apparente. L’intention compte autant que le résultat.

La violence verbale revêt des formes plus subtiles mais tout aussi destructrices :

- Injures répétées : attaques personnelles visant votre dignité, humiliations publiques devant vos collègues

- Menaces professionnelles : chantage au licenciement, menaces de sanctions disciplinaires abusives

- Harcèlement psychologique : critiques systématiques de votre travail, mise au placard, isolement volontaire

- Propos discriminatoires : remarques sur votre origine, votre sexe, votre orientation sexuelle ou vos convictions

L’article R. 624-4 du Code pénal punit les injures non publiques d’une amende de 750 euros maximum. Mais attention : la répétition de ces actes peut constituer un harcèlement moral au sens de l’article 222-33-2, passible de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Le harcèlement sexuel bénéficie d’une définition légale précise depuis la loi du 6 août 2012. Il consiste à imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante. Une seule remarque suffisamment grave peut également constituer ce délit. L’article 222-33 du Code pénal prévoit deux ans de prison et 30 000 euros d’amende.

Types et formes d’agression

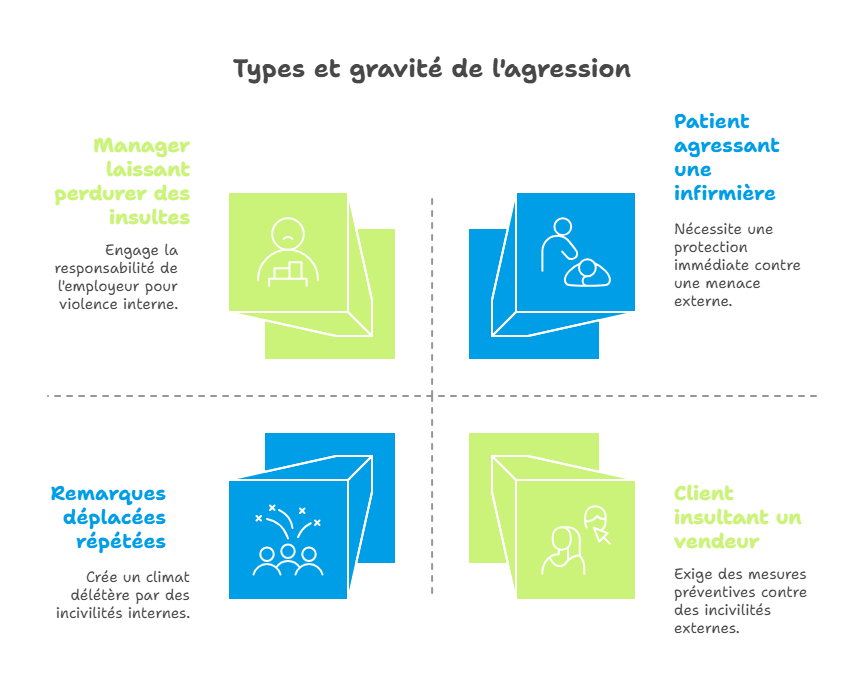

La nature de l’agresseur influence fortement vos recours et les procédures à suivre. Cette distinction entre violence interne et externe n’est pas qu’académique : elle détermine les responsabilités de votre employeur et vos droits à protection.

Les violences internes impliquent vos collègues, supérieurs hiérarchiques ou collaborateurs directs. Votre employeur porte alors une responsabilité particulière. Il doit prévenir ces risques et réagir dès le premier signalement. Un manager qui laisse perdurer des insultes répétées entre collègues engage sa responsabilité civile et pénale. L’entreprise peut être condamnée pour manquement à son obligation de sécurité.

Les violences externes proviennent de clients, usagers, fournisseurs ou visiteurs. Plus fréquentes dans certains secteurs comme la santé, l’éducation ou les services publics, elles nécessitent des mesures préventives spécifiques. Un patient qui agresse une infirmière, un élève qui menace son professeur, un client mécontent qui insulte un vendeur : autant de situations où l’employeur doit vous protéger efficacement.

Les incivilités représentent un niveau intermédiaire souvent sous-estimé. Remarques déplacées répétées, ton agressif systématique, non-respect volontaire, mise à l’écart… Ces comportements créent un climat délétère qui peut dégénérer. Comme l’explique le psychiatre Marie-France Hirigoyen, spécialiste du harcèlement moral : « Les petites humiliations répétées font autant de dégâts que les violences spectaculaires. »

La gravité s’évalue aussi selon l’impact sur votre santé. Une simple injure ponctuelle relève de la contravention. Mais des menaces de mort répétées, même sans passage à l’acte, constituent un délit grave passible de trois ans de prison. Le médecin du travail joue un rôle essentiel dans cette évaluation : il peut constater l’impact sur votre état de santé et préconiser un arrêt de travail.

Quelles sont les conséquences d’une agression au travail ?

Les répercussions d’une agression au travail dépassent largement le moment de l’acte lui-même. Elles s’inscrivent dans la durée et affectent tous les aspects de votre existence. Cette réalité, souvent minimisée par l’entourage professionnel, mérite une attention particulière car elle conditionne vos droits à réparation.

L’impact sur votre santé au travail se manifeste par de multiples symptômes :

- Troubles psychologiques : stress post-traumatique, anxiété généralisée, épisodes dépressifs, troubles du sommeil persistants

- Symptômes physiques : maux de tête chroniques, troubles digestifs, tensions musculaires, problèmes cardiovasculaires

- Difficultés cognitives : troubles de la concentration, pertes de mémoire, difficultés de prise de décision

- Troubles comportementaux : isolement social, consommation excessive d’alcool ou de médicaments, agressivité réactionnelle

Le Dr Christophe Dejours, psychiatre et spécialiste de psychodynamique du travail, souligne que « la violence au travail atteint l’individu dans son identité professionnelle et personnelle, créant une blessure narcissique profonde. »

Les répercussions professionnelles transforment votre quotidien au travail. Absentéisme répété, baisse de performance, perte de motivation, difficultés relationnelles avec les collègues… Votre évolution de carrière peut se retrouver compromise. Certaines victimes développent une véritable phobie de leur lieu de travail, les contraignant à demander une mutation ou même à démissionner.

Selon l’enquête SUMER 2017 menée par la DARES, 10% des salariés déclarent avoir subi des violences physiques ou verbales dans leur travail. Parmi eux, 68% présentent des troubles anxieux et 45% développent des troubles du sommeil persistants. Ces chiffres illustrent l’ampleur du phénomène et justifient la reconnaissance progressive de ces situations comme accidents du travail.

L’incapacité temporaire de travail (ITT) constitue un indicateur juridique crucial. Elle mesure la durée pendant laquelle vous ne pouvez exercer vos activités habituelles. Un certificat médical initial établit cette durée, modifiable selon l’évolution de votre état. Cette ITT détermine en partie les sanctions pénales encourues par l’agresseur et influence le montant de vos indemnisations.

Les conséquences financières s’accumulent rapidement. Frais médicaux non remboursés, perte de revenus pendant les arrêts de travail, coûts d’un accompagnement psychologique… Sans oublier les frais d’avocat si vous engagez des poursuites. Heureusement, plusieurs dispositifs peuvent prendre en charge ces coûts, notamment la reconnaissance en accident du travail.

Comment réagir en cas d’agression ?

Face à une agression au travail, vos premières réactions conditionnent la suite de la procédure. Choc, colère, désarroi : ces émotions sont normales mais ne doivent pas vous paralyser. Une méthodologie précise existe pour préserver vos droits et faciliter d’éventuelles poursuites.

La rapidité d’action s’avère déterminante. Plus vous attendez, plus les preuves s’estompent et moins votre version paraîtra crédible. Témoins qui oublient, traces physiques qui disparaissent, écarts de versions qui se creusent… Le temps ne joue pas en votre faveur. Agir dans les 48 heures suivant l’agression constitue un délai raisonnable pour entamer les premières démarches.

Premières démarches

Votre employeur doit être informé immédiatement et par écrit de l’agression. Cette obligation légale découle de son devoir de protection. Rédigez un courrier recommandé avec accusé de réception décrivant précisément les faits. Pour constituer un dossier solide, rassemblez ces éléments essentiels :

- Circonstances précises : date, heure exacte, lieu détaillé, durée de l’incident

- Description factuelle : nature de l’agression, paroles exactes prononcées, gestes commis

- Identification complète : nom de l’agresseur, fonction, service d’appartenance

- Témoignages : identité des témoins présents, leurs coordonnées, leurs déclarations écrites

- Preuves matérielles : photos des blessures, objets dégradés, messages vocaux ou écrits

Évitez les déclarations orales informelles qui pourraient être déformées ou niées. Votre supérieur hiérarchique direct peut recevoir cette déclaration, mais assurez-vous qu’elle remonte jusqu’à la direction des ressources humaines. Si l’agresseur est votre supérieur direct, adressez-vous directement à sa hiérarchie ou aux représentants du personnel.

Le médecin du travail devient votre allié privilégié dans cette épreuve. Consultez-le dans les jours suivant l’agression, même si vos blessures paraissent bénignes. Il établira un certificat médical détaillant vos blessures physiques et votre état psychologique. Ce document médical indépendant fera foi devant les tribunaux.

Lors de cette consultation, décrivez précisément vos symptômes sans les minimiser : douleurs, troubles du sommeil, anxiété, difficultés de concentration. Le médecin du travail peut prescrire un arrêt de travail si nécessaire et vous orienter vers des spécialistes. Il peut également préconiser un aménagement de votre poste ou un changement d’affectation temporaire.

Ne négligez pas non plus votre médecin traitant. Un double suivi médical renforce votre dossier et assure une prise en charge globale de votre état de santé. Votre médecin traitant peut notamment évaluer l’incapacité temporaire totale (ITT) que vous subissez, élément déterminant pour les poursuites pénales.

Déclaration et signalement

Déclarer un accident du travail s’impose en cas d’agression physique, même légère. Cette démarche, souvent négligée par méconnaissance, vous ouvre des droits spécifiques : prise en charge à 100% des frais médicaux, indemnités journalières majorées, protection contre le licenciement pendant votre arrêt.

La procédure s’avère plus simple qu’on ne le croit. Informez votre employeur dans les 24 heures par lettre recommandée. Il dispose ensuite de 48 heures pour déclarer l’accident à la CPAM. Parallèlement, consultez un médecin dans les plus brefs délais pour obtenir un certificat médical initial. Ce document précise vos blessures et estime la durée probable d’incapacité.

Porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie constitue une démarche distincte mais complémentaire. Cette plainte pénale vise à sanctionner l’agresseur et peut déboucher sur des dommages et intérêts. Munissez-vous de tous les documents utiles : certificat médical, témoignages écrits, photos des blessures, copie de votre déclaration à l’employeur.

Le choix entre plainte et main courante mérite réflexion. La main courante ne déclenche pas de poursuites mais date officiellement les faits. Elle peut suffire pour une première agression bénigne. La plainte, elle, enclenche une enquête judiciaire. En cas d’hésitation, optez pour la plainte : vous pourrez toujours la retirer, tandis qu’une main courante ne se transforme pas automatiquement en plainte.

L’inspection du travail constitue un recours souvent sous-utilisé mais très efficace. Ces agents assermentés peuvent diligenter une enquête, constater les manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité, et dresser des procès-verbaux d’infraction. Leur intervention peut déboucher sur des mises en demeure ou des sanctions administratives contre l’entreprise.

Les représentants du personnel (CSE, délégués syndicaux) jouent également un rôle d’accompagnement et de conseil. Ils peuvent vous assister dans vos démarches, négocier avec l’employeur, et veiller au respect de vos droits. N’hésitez pas à les solliciter, même si vous n’êtes pas syndiqué.

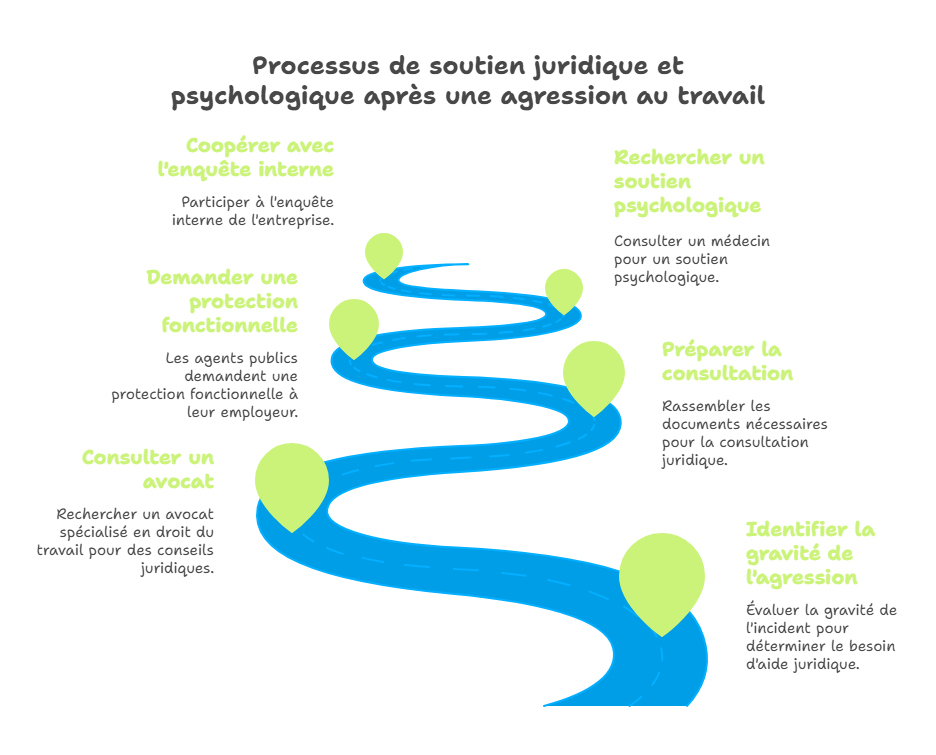

Accompagnement juridique et psychologique

Solliciter un avocat spécialisé en droit du travail devient nécessaire dès que l’agression présente une certaine gravité. Cette expertise juridique vous évitera les pièges procéduraux et optimisera vos chances d’obtenir réparation. Trois domaines de compétence peuvent se combiner : droit du travail pour les relations avec l’employeur, droit pénal pour les poursuites contre l’agresseur, droit du dommage corporel pour l’évaluation de vos préjudices.

Le choix de l’avocat s’avère déterminant. Privilégiez un professionnel expérimenté dans les violences au travail, capable de coordonner les différentes procédures. La plupart proposent un premier rendez-vous gratuit pour évaluer votre dossier. Préparez cette entrevue en rassemblant tous vos documents : certificats médicaux, correspondances avec l’employeur, témoignages, photos éventuelles.

Les agents de la fonction publique bénéficient d’un dispositif spécifique : la protection fonctionnelle. Cette obligation de leur employeur public couvre les frais de justice et d’avocat lorsque l’agent fait l’objet d’attaques dans l’exercice de ses fonctions. La demande doit être formulée par écrit auprès de l’administration, qui ne peut la refuser qu’en cas de faute détachable du service.

Le soutien psychologique ne constitue pas un luxe mais une nécessité thérapeutique. Beaucoup de victimes développent un stress post-traumatique nécessitant un accompagnement spécialisé. Votre médecin traitant peut vous orienter vers un psychologue ou un psychiatre. Certaines entreprises proposent des cellules d’aide psychologique ou des numéros verts dédiés.

Les frais de suivi psychologique peuvent être pris en charge à différents titres : Sécurité sociale si prescription médicale, accident du travail si lien établi avec l’agression, mutuelle complémentaire selon les contrats. Conservez tous les justificatifs pour obtenir le remboursement de ces consultations souvent coûteuses mais indispensables à votre rétablissement.

Certaines entreprises diligentent une enquête interne suite à votre signalement. Coopérez pleinement avec les enquêteurs tout en préservant vos intérêts. Cette enquête peut déboucher sur des sanctions disciplinaires contre l’agresseur, des mesures de prévention renforcées, ou un réaménagement de l’organisation du travail. Ses conclusions peuvent également étayer votre dossier judiciaire.

Quels sont les droits des victimes ?

En tant que victime d’agression au travail, vous bénéficiez d’un arsenal juridique protecteur souvent méconnu. Ces droits ne sont pas théoriques : ils s’appuient sur des textes précis et une jurisprudence abondante. Mais leur mise en œuvre nécessite une connaissance fine des procédures et des délais à respecter.

Votre statut de victime vous confère une position particulière dans les relations de travail. L’employeur ne peut prendre aucune mesure discriminatoire à votre encontre en raison de votre plainte ou de vos démarches. Cette protection s’étend aux témoins qui auraient accepté de témoigner en votre faveur. Licenciement, mutation disciplinaire, refus de promotion : toutes ces mesures deviennent nulles si elles sont liées à l’agression que vous avez subie.

Obligation de sécurité de l’employeur

L’article L. 4121-1 du Code du travail impose à votre employeur une obligation de sécurité de résultat. Cette formulation juridique n’est pas anodine : elle signifie qu’il doit non seulement mettre en place des moyens de prévention, mais aussi garantir effectivement votre sécurité. En cas d’agression, sa responsabilité peut être engagée s’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires.

Cette obligation couvre tous les types de violence : physique, morale, sexuelle. L’article L. 1152-4 du Code du travail complète ce dispositif en imposant à l’employeur de prendre « toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral ». La Cour de cassation a précisé dans un arrêt de 2002 que cette obligation s’applique même aux violences commises par des tiers extérieurs à l’entreprise.

Concrètement, votre employeur doit évaluer les risques de violence dans votre environnement de travail, les inscrire dans le document unique de prévention, et mettre en place des mesures préventives adaptées. Formation du personnel, procédures d’alerte, aménagement des locaux, système de sécurité : autant de dispositifs qu’il doit déployer selon la nature de votre activité.

En cas de manquement à cette obligation, l’employeur encourt des sanctions pénales pour mise en danger de la vie d’autrui. Plus directement, sa responsabilité civile peut être engagée et vous ouvrir droit à des dommages et intérêts conséquents. Les tribunaux se montrent de plus en plus sévères avec les employeurs négligents.

Recours juridiques

Vos recours internes s’articulent autour de plusieurs instances complémentaires. Le signalement à votre employeur constitue le préalable obligatoire. Mais vous pouvez également saisir les représentants du personnel qui disposent d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent. Le CSE peut demander l’arrêt immédiat de votre activité si votre sécurité est menacée.

L’inspection du travail représente votre recours administratif principal. Ces agents de contrôle peuvent constater les infractions au droit du travail, mettre l’employeur en demeure de prendre les mesures nécessaires, et dresser des procès-verbaux transmis au procureur de la République. Leur intervention rapide peut débloquer des situations tendues et contraindre l’employeur à réagir.

Vos recours externes combinent plusieurs juridictions selon vos objectifs. La plainte pénale vise à sanctionner l’agresseur et peut déboucher sur des dommages et intérêts devant le tribunal correctionnel. Cette procédure présente l’avantage de la gratuité et du ministère public qui mène l’enquête à votre place.

Le Conseil de prud’hommes constitue votre recours principal contre l’employeur. Cette juridiction spécialisée examine les manquements aux obligations de sécurité, les discriminations liées à votre statut de victime, les contestations de licenciement. Les délais de procédure s’avèrent généralement plus courts qu’au civil classique.

Pour les agents publics, la protection fonctionnelle constitue un droit automatique dès lors que l’agression est liée à l’exercice de leurs fonctions. L’administration doit assumer leur défense juridique et prendre en charge leurs frais d’avocat. Cette protection s’étend à leur famille si elle fait l’objet de menaces en raison des fonctions de l’agent.

Indemnisation et réparation du préjudice

L’évaluation de vos préjudices suit une méthodologie précise inspirée de la nomenclature Dintilhac utilisée pour les accidents de la circulation. Cette grille distingue les préjudices patrimoniaux (pertes financières) et extra-patrimoniaux (souffrances endurées).

Vos préjudices patrimoniaux incluent les frais médicaux non remboursés, la perte de revenus pendant vos arrêts de travail, les frais d’assistance d’une tierce personne si nécessaire, les frais de déplacement pour vos soins. S’y ajoutent les pertes de gains professionnels futurs si votre capacité de travail est durablement réduite.

Les préjudices extra-patrimoniaux englobent vos souffrances physiques et morales, votre préjudice esthétique éventuel, l’impact sur votre vie privée et familiale. Ces postes représentent souvent la part la plus importante de l’indemnisation, mais leur évaluation reste délicate et nécessite l’expertise d’un avocat spécialisé.

Le délai de prescription pour agir en réparation court sur trois ans à compter de la consolidation de vos blessures. Cette date de consolidation correspond au moment où votre état de santé se stabilise, déterminé par expertise médicale. Attention : ce délai peut être plus court si vous passez par la procédure d’indemnisation de la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions).

L’indemnisation peut provenir de plusieurs sources cumulatives : assurance de l’agresseur, responsabilité civile de l’employeur, fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions pour les cas les plus graves. Cette multiplicité des sources rend indispensable l’accompagnement par un professionnel du droit.

Quelles sanctions pour l’auteur de l’agression ?

Le droit français sanctionne sévèrement les agressions au travail, avec des peines qui s’aggravent selon la gravité des faits et leurs conséquences sur votre santé. Cette gradation n’est pas arbitraire : elle reflète la volonté du législateur de protéger efficacement les salariés contre toute forme de violence.

L’échelle des sanctions tient compte de plusieurs critères aggravants spécifiques au milieu professionnel. La qualité d’autorité de l’agresseur, la vulnérabilité de la victime, la récidive, ou encore l’utilisation d’une arme constituent autant d’éléments qui durcissent la sanction. Un supérieur hiérarchique qui agresse son subordonné encourt des peines plus lourdes qu’un simple collègue.

Sanctions pénales selon la gravité

Le Code pénal établit une échelle précise des sanctions selon l’impact de l’agression sur votre santé :

- Agression sans ITT : contravention de 4e classe, amende de 750 euros maximum (1 500 euros en cas de récidive)

- ITT de 1 à 8 jours : contravention de 5e classe, amende pouvant atteindre 1 500 euros (3 000 euros en récidive)

- ITT supérieure à 8 jours : délit passible de 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende

- Mutilation ou infirmité permanente : délit grave punissable de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende

- Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner : 15 ans de réclusion criminelle

Cette sanction peut être assortie de peines complémentaires : interdiction de port d’armes, obligation de soins, interdiction d’exercer certaines activités professionnelles, stage de sensibilisation à la lutte contre les violences.

L’agression verbale n’échappe pas aux sanctions pénales. Les injures non publiques sont punies de 750 euros d’amende selon l’article R. 624-4. Mais attention : leur répétition peut constituer un harcèlement moral passible de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende. Les menaces de commettre un crime ou un délit sont sanctionnées par l’article 222-17 : six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

Le harcèlement sexuel fait l’objet de sanctions spécifiques depuis la loi de 2012. L’article 222-33 du Code pénal prévoit deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Certaines circonstances aggravent automatiquement les sanctions. La qualité de supérieur hiérarchique, la préméditation, l’usage d’une arme, la commission des faits en réunion constituent autant de circonstances aggravantes prévues par le Code pénal. Elles peuvent doubler les peines maximales encourues.

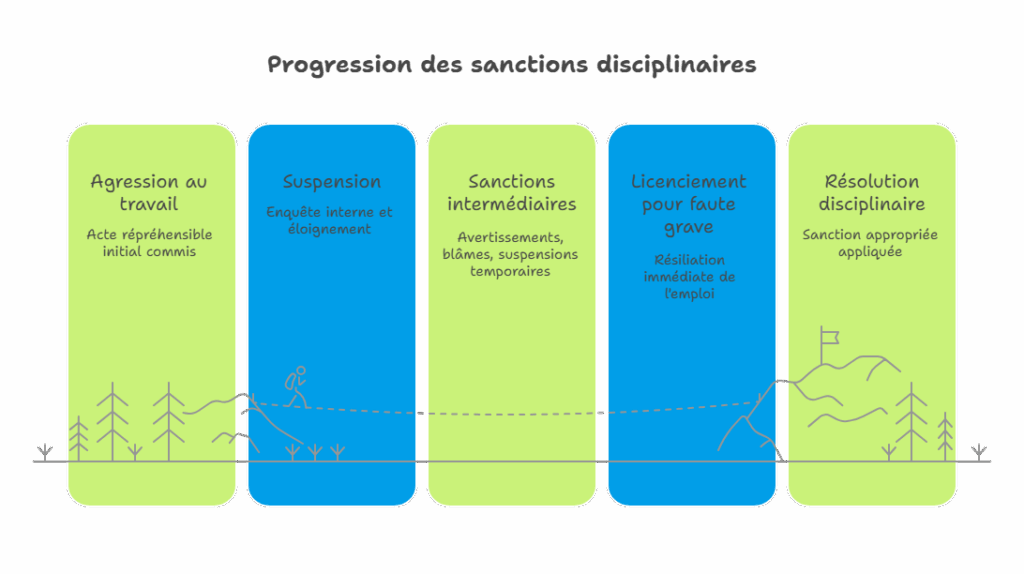

Sanctions disciplinaires

Parallèlement aux poursuites pénales, votre employeur peut prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre de l’agresseur. Cette double sanction ne constitue pas une violation du principe « non bis in idem » car elle relève de deux ordres juridiques distincts : pénal et disciplinaire.

La mise à pied disciplinaire constitue souvent la première mesure prise par l’employeur. Elle permet d’éloigner immédiatement l’agresseur du lieu de travail le temps de mener l’enquête interne. Cette mesure conservatoire peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines selon la gravité des faits reprochés.

Le licenciement pour faute grave représente la sanction disciplinaire maximale. Il prive le salarié de son préavis et de son indemnité de licenciement. La jurisprudence considère généralement qu’une agression physique ou des menaces graves constituent une faute grave justifiant un licenciement immédiat. En revanche, pour les violences verbales, l’appréciation dépend de leur intensité et de leur répétition.

Certaines conventions collectives prévoient des sanctions intermédiaires : avertissement, blâme, mise à pied temporaire, mutation disciplinaire, rétrogradation. L’employeur doit respecter la procédure disciplinaire prévue par le Code du travail : convocation à un entretien préalable, notification écrite de la sanction en précisant les motifs.

L’agresseur peut contester sa sanction devant le Conseil de prud’hommes. Les juges vérifient la proportionnalité entre la faute et la sanction, le respect de la procédure, et l’existence de faits fautifs suffisamment établis. Un licenciement disciplinaire abusif ouvre droit à des indemnités conséquentes pour le salarié sanctionné.

Dans la fonction publique, les sanctions disciplinaires suivent un barème spécifique : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions, rétrogradation, révocation. La procédure fait intervenir un conseil de discipline qui émet un avis sur la sanction à prononcer. L’autorité administrative reste libre de suivre ou non cet avis.

Comment prévenir les agressions au travail ?

La prévention des agressions au travail s’appuie sur une approche globale qui dépasse la simple réaction aux incidents. Elle nécessite une analyse fine des facteurs de risques, une organisation du travail repensée, et l’implication de tous les acteurs de l’entreprise. Cette démarche proactive s’avère plus efficace et moins coûteuse que la gestion des conséquences.

Plusieurs entreprises pionnières ont développé des stratégies préventives remarquables. La SNCF a ainsi mis en place des formations spécifiques pour ses agents d’accueil, des dispositifs d’alerte rapide, et des aménagements architecturaux réduisant les risques d’agression. Les hôpitaux développent des protocoles de gestion des patients agités et forment leur personnel à la désescalade des conflits.

Organisation et conditions de travail

L’organisation du travail constitue le premier levier de prévention. Des horaires trop contraignants, une charge de travail excessive, un management autoritaire, ou encore l’isolement des salariés créent un terreau favorable aux tensions et aux violences. Repenser ces éléments peut considérablement réduire les risques.

L’évaluation des risques psychosociaux, obligatoire depuis 2010, doit inclure spécifiquement les risques de violence. Cette évaluation identifie les postes exposés, les facteurs déclencheurs, et les populations vulnérables. Elle débouche sur un plan de prévention concret avec des mesures prioritaires et un calendrier de mise en œuvre.

Les procédures internes d’alerte et de médiation constituent des outils préventifs essentiels. Un salarié qui peut signaler rapidement une situation tendue a plus de chances d’éviter qu’elle dégénère. Ces procédures doivent être simples, accessibles, et garantir l’anonymat si nécessaire. L’existence d’un numéro vert interne, d’une adresse email dédiée, ou d’un référent violence facilite ces signalements précoces.

La médiation interne permet de résoudre des conflits avant qu’ils ne dégénèrent en violence. Des médiateurs formés, internes ou externes à l’entreprise, peuvent intervenir dès les premiers signes de tension. Cette approche préventive coûte moins cher qu’une gestion de crise et préserve les relations de travail.

Certains aménagements physiques réduisent efficacement les risques. Boutons d’alerte discrets, caméras de surveillance dans les zones sensibles, éclairage renforcé, suppression des angles morts : autant de mesures simples mais efficaces. Les entreprises recevant du public peuvent installer des vitres de sécurité, prévoir des issues de secours accessibles, ou limiter l’accès à certaines zones.

Formation et sensibilisation

Former les salariés à la gestion des incivilités et de la violence verbale représente un investissement rentable. Ces formations enseignent les techniques de communication non violente, la désescalade des conflits, la gestion du stress, et les réflexes de sécurité. Elles renforcent la confiance en soi des salariés et leur donnent des outils concrets pour faire face aux situations difficiles.

Les managers bénéficient de formations spécifiques pour prévenir le harcèlement moral et détecter les signaux d’alerte. Savoir mener un entretien avec un salarié en difficulté, identifier les facteurs de risques psychosociaux, gérer les conflits dans son équipe : autant de compétences managériales essentielles pour prévenir les violences.

- Formation à la communication non violente : techniques d’écoute active, reformulation, expression des émotions sans agressivité

- Gestion des situations de crise : procédures d’urgence, techniques de désescalade, signalement hiérarchique

- Sensibilisation juridique : droits et devoirs de chacun, procédures disciplinaires, responsabilités pénales et civiles

Ces formations doivent être régulièrement actualisées et adaptées aux spécificités de chaque secteur d’activité. Un personnel soignant ne fait pas face aux mêmes risques qu’un agent d’accueil ou qu’un vendeur. La formation initiale lors de l’embauche doit être complétée par des sessions de rappel et des mises à jour réglementaires.

Mesures structurelles de prévention

Le CSE (Comité social et économique) joue un rôle central dans la prévention des violences au travail. Ses membres disposent d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, peuvent enquêter sur les accidents du travail, et participent à l’évaluation des risques psychosociaux. Leur formation à ces questions s’avère indispensable pour exercer efficacement ces missions.

L’inspection du travail constitue un partenaire privilégié des entreprises volontaristes. Ces agents peuvent conseiller sur les mesures préventives, valider les évaluations de risques, et contrôler l’effectivité des dispositifs mis en place. Leur expertise technique complète utilement l’action des préventeurs internes.

Une politique de prévention efficace s’appuie sur plusieurs piliers complémentaires :

- Détection précoce : formation des managers aux signaux d’alerte, questionnaires anonymes, entretiens individuels réguliers

- Intervention rapide : cellules de crise, médiateurs internes, protocoles d’urgence clairement définis

- Suivi personnalisé : accompagnement des victimes, surveillance médicale renforcée, aménagements de poste si nécessaire

- Évaluation continue : indicateurs de suivi, enquêtes de climat social, retours d’expérience sur les incidents

Le renforcement de la sécurité des locaux s’adapte aux menaces identifiées. Contrôle d’accès, vidéosurveillance, éclairage sécurisé, communications d’urgence : ces équipements se démocratisent et deviennent abordables même pour les petites entreprises. Leur efficacité dépend toutefois de leur intégration dans une démarche globale de prévention.

Les interventions rapides en cas de menace externe nécessitent une coordination avec les forces de l’ordre. Certaines entreprises signent des conventions avec la police ou la gendarmerie pour obtenir des interventions prioritaires. Ces partenariats incluent souvent des formations communes et des exercices de simulation qui préparent les équipes à réagir efficacement.

L’évolution réglementaire tend vers un renforcement de ces obligations préventives. La loi Rebsamen de 2015 a élargi les missions du CSE en matière de prévention. L’accord national interprofessionnel sur le stress de 2008 a sensibilisé les entreprises aux risques psychosociaux. Ces évolutions montrent que la prévention des violences au travail n’est plus une option mais une obligation légale et sociétale.